養殖規模の拡大と養殖密度の増加に伴い、ナマコ(Apostichopus japonicus)の病気はますます深刻になり、養殖業に深刻な損失をもたらしています。ナマコの病気は主に細菌、ウイルス、繊毛虫によって引き起こされますが、その中でもビブリオブリリアントによる皮膚腐敗症候群が最も深刻です。病気が悪化すると、ナマコの体壁に潰瘍ができ、青白く斑点ができて、最終的には自然消滅し、鼻水のようなコロイド状に溶けて死にます。従来の病気の予防と治療では、抗生物質が広く使用されています。しかし、抗生物質の長期使用は、細菌耐性や薬剤残留などの潜在的な危険があるだけでなく、食品の安全性と環境汚染をもたらします。そのため、無公害、無残留、安全なナマコの病気を軽減するための製剤の開発は、現在の研究のホットスポットの一つです。

二ギ酸カリウムは、白色結晶性の粉末で、乾燥しており無味です。抗生物質の代替として欧州連合(EU)で初めて承認された非抗生物質飼料添加物です。養殖動物の成長を促進し、有害細菌の増殖を抑制し、腸内環境を改善する効果があり、水生生物の成長と生産量を大幅に向上させます。

1 テスト結果

1.1 飼料中の二ギ酸カリウムがナマコ(Apostichopus japonicus)の成長と生存に及ぼす影響

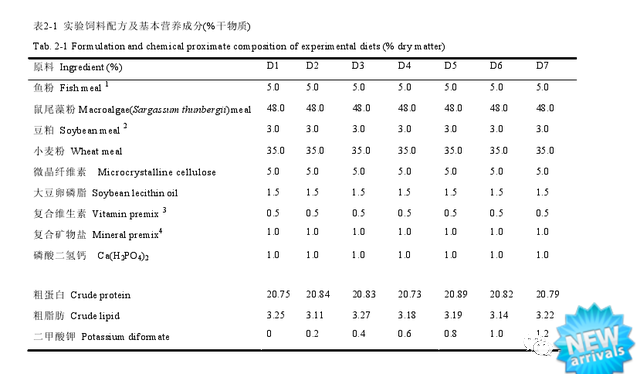

飼料中の二ギ酸カリウム含有量の増加に伴い、ナマコの比成長率は有意に増加した。飼料中の二ギ酸カリウム含有量が0.8%に達したとき、すなわち飼料中の二ギ酸カリウム含有量が1.0%および1.2%のとき、ナマコの比成長率は他の処理区と比較して有意に高かったが、有意差は認められなかった(P > 0.05)(表2-2)。ナマコの生存率は全区で100%であった。

1.2 飼料中の二ギ酸カリウムがナマコApostichopus japonicusの免疫指標に及ぼす影響

対照群と比較して、二カルボン酸カリウムの異なる濃度は、体腔細胞の貪食能およびO2-産生を異なる程度に改善した(表2-3)。二ギ酸カリウムを1.0%および1.2%で添加した場合、ナマコの体腔細胞の貪食活性および活性酸素種O2-産生は対照群と比較して有意に増加したが、1%および1.2%二ギ酸カリウム群間、および他の濃度の二ギ酸カリウムと対照群間には有意差は認められなかった。飼料中の二カルボン酸カリウム含有量の増加に伴い、ナマコのSODおよびNOSは増加した。

1.3 ナマコのビブリオブリリアント感染に対する抵抗性に対する飼料中ギ酸カリウムの影響

曝露後1.4日目、対照群のナマコの累積死亡率は46.67%で、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%、1.2%二ギ酸カリウム群(それぞれ26.67%、26.67%、30%、30%、23.33%)と比較して有意に高かったが、0.2%処理群(38.33%)とは有意差は認められなかった。0.4%、0.6%、0.8%、1.0%、1.2%二ギ酸カリウム群のナマコの死亡率には有意差は認められなかった。

2. 議論

2.1 二カルボン酸カリウムのナマコ(Apostichopus japonicus)の成長への影響

動物において、二カルボン酸カリウムの作用機序は主に胃腸管に入り、胃腸環境を改善し、pHを調節し、有害細菌を殺菌することです(Ramli and sunanto, 2005)。さらに、二ギ酸カリウムは飼料中の栄養素の吸収を促進し、養殖動物の消化率と利用率を向上させることもできます。水生動物への応用では、実験により二ギ酸カリウムがエビの成長と生存率を大幅に改善できることが示されています(he Suxu、Zhou Zhigang、et al。、2006)。この研究では、飼料に二カルボン酸カリウムを添加することでナマコ(Apostichopus japonicus)の成長が促進され、これはverland. M(2000)が報告した子豚と肥育豚への二カルボン酸カリウムの適用結果と一致しています。

2.2 二カルボン酸カリウムのナマコ(Apostichopus japonicus)の免疫に対する影響

Apostichopus japonicusは他の棘皮動物と同様の防御機構を持ち、細胞性免疫と非細胞性(体液性)免疫応答によって完結します。これは主に、動物の体内に侵入した異物を識別して排除したり、異物を無害な物質に変えたり、傷を修復したりするために用いられます。棘皮動物の細胞性免疫応答は、棘皮動物の防御システムを形成する様々な体腔細胞によって完結します。これらの細胞の主な機能には、貪食、細胞毒素反応、凝固レベルでの抗菌物質の産生などがあります(kudriavtsev, 2000)。貪食の過程で、体腔細胞は細菌または細菌細胞壁成分によって誘導され、NO、H2O2、OH、O2-などの活性酸素種(ROS)を生成します。この実験では、飼料に1.0%および1.2%の二カルボン酸カリウムを添加することで、体腔細胞の貪食活性と活性酸素種の産生が有意に増加しました。しかし、二ギ酸カリウムが貪食活性とO2-産生を増加させるメカニズムについては、さらなる研究が必要です。

2.3 二カルボン酸カリウムのナマコApostichopus japonicusの腸内細菌叢への影響

二カルボン酸カリウムは弱アルカリ性環境でギ酸とギ酸塩に分解され、細胞膜から微生物細胞内に入り込みます。細胞内のpH値を変化させ、大腸菌やサルモネラ菌などの有害微生物の増殖を防ぐことで、その生息環境を変え、腸内微生物生態バランスを調整する働きがあります(eidelsburger, 1998)。二カルボン酸カリウムの腸内微生物叢への影響は、肉眼的には、二カルボン酸カリウムの分解によって生成されたH +が腸内のpH値を低下させ、腸内微生物叢の増殖を抑制します。微視的には、H +が細胞膜から細菌細胞内に入り込み、細胞内酵素の活性を直接破壊し、微生物タンパク質と核酸の代謝に影響を与え、殺菌作用を発揮します(Roth, 1998)。結果によると、二ギ酸カリウムはナマコの腸内細菌全体にほとんど影響を与えなかったが、ビブリオ菌の数を著しく抑制することができた。

2.4 二カルボン酸カリウムがナマコ(Apostichopus japonicus)の病害抵抗性に及ぼす影響

ビブリオ・スプレンデンスは、ナマコの表皮腐朽症の病原細菌であり、ナマコの生産と養殖に悪影響を及ぼします。本実験では、飼料に二カルボン酸カリウムを添加することで、ビブリオ・スプレンデンスに感染したナマコの死亡率が低下することが実証されました。これは、二ギ酸カリウムがビブリオ菌に対して持つ阻害効果に関連している可能性があります。

3 結論

結果は、飼料中の二ギ酸カリウムがナマコ(Apostichopus japonicus)の成長に顕著な効果を示し、非特異免疫にプラスの影響を与え、体液性免疫および細胞性免疫を強化することを示しました。飼料への二カルボン酸カリウムの添加は、ナマコの腸内有害細菌数を著しく減少させ、ビブリオブリリアントに感染したナマコの病害抵抗性を高めました。結論として、二カルボン酸カリウムはナマコ飼料の免疫増強剤として使用でき、二カルボン酸カリウムの適切な添加量は1.0%です。

投稿日時: 2021年5月13日